정권 출범 한 달 만에 발생한 '사스' 문제

군 의료진 투입하는 등 '전쟁 치르듯' 대응

中 사망자 600명 나올 때, 확진자 0명.. 중국의 롤 모델

"까딱하면 울 뻔했다"며 대통령도 감동시킨 방역 대책

군 의료진 투입하는 등 '전쟁 치르듯' 대응

中 사망자 600명 나올 때, 확진자 0명.. 중국의 롤 모델

"까딱하면 울 뻔했다"며 대통령도 감동시킨 방역 대책

[파이낸셜뉴스] "조금 전에 까딱하면 울 뻔 했습니다. 안 울려고 물도 먹어보고 했습니다."

지난 2003년 7월 노무현 당시 대통령은 '사스(SARS·중증급성호흡기증후군) 방역 평가보고회'에 참석해 이같이 인사말을 전했다. 이 자리에서 노 대통령은 사스 방역에 최선을 다한 보건복지부 및 관련 부처 공무원들을 극찬하며 "이번에 보니까 공무원들이 국민을 감동하게 하는 일을 했다"며 '까딱하면 울 뻔했다'고 말했다.

'우한 폐렴'으로 불리는 신종 코로나 바이러스가 중국을 중심으로 확산되는 가운데, 국내에서는 26일 세 번째 확진자가 발생했다.

문재인 대통령도 이날 대국민 메시지를 내고 "정부가 지자체들과 함께 모든 단위에서 필요한 노력을 다하고 있으므로 국민들께서도 정부를 믿고 필요한 조치에 대해 과도한 불안을 갖지 마실 것을 당부드린다"고 밝혔다. 또한 이날 오전 정은경 질병관리본부장, 정기현 국립중앙의료원장과 통화해 '신종 코로나바이러스 감염증 대응 상황'을 보고받고 관련 지시를 내리기도 했다.

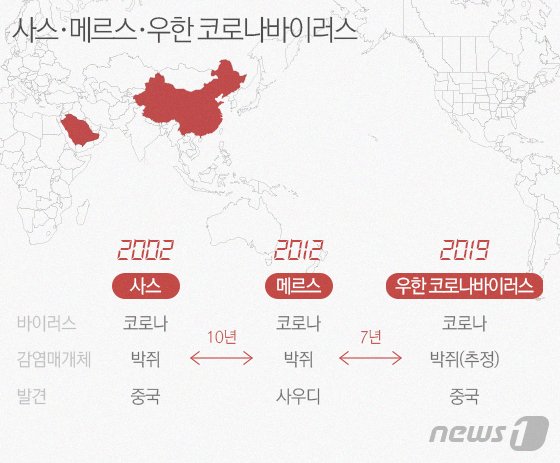

우한 폐렴이 확산되면서 2003년 참여정부 당시의 '사스(SARS·중증급성호흡기증후군) 사태'와 2015년 박근혜 정부 당시의 '메르스 사태'에 대한 정부 당국의 대응에 관심이 모이고 있다.

우선 2003년 사스 사태에 대해 살펴보자. 2003년 3월 17일 세계보건기구는 중국을 중심으로 폐렴 비슷하게 퍼지고 있던 괴질의 이름을 '사스'라고 명명했다. '괴질'이라는 표현에서 확인할 수 있듯이 사스는 기존에 경험해 본 적이 없는 질병이었다. 중국, 홍콩 등 피해 사례가 시시각각 보도되던 때였다.

국내에 사스 경보가 발령된 것은 2003년 3월 16일이었다. 참여정부가 출범한 지 한 달도 되지 않은 시점이었다. 이후 114일간 비상방역이 시행됐고 7월 7일에 비로소 종료됐다.

군 의료진 70명을 방역에 투입시켰다. 총리가 대국민담화를 했다. 범정부차원의 사스 정부종합상황실이 출범했다. 당시 1대 뿐이던 열 감지기를 복지부 예비비로 10대를 구입해 공항에 배치했다. 착륙한 비행기에서 승객이 내리지 못하도록 한 뒤 직접 기내로 들어가 열 감지기로 체온을 쟀다. 곳곳을 다니면서 전쟁 치르듯이 방역 활동을 했다.

참여정부의 위와 같은 노력과 대응은 인상적이다. 이웃나라의 발병 소식을 듣고, 즉 예방적 차원에서 군 의료진을 투입하는 등 '전쟁 치르듯이' 움직였기 때문이다.

당시 기록을 보면, 방역 기간 동안 전국 242개 보건소가 사스 감염 위험지역 입국자 23만명에 대해 전화 추적조사를 벌였다. 항공기 5400여 대의 탑승객 62만여명, 선박 1만여 척의 탑승객 28만여 명 등 90만여 명에 대해 검역을 벌였다. 또 환자 접촉자 등 2200여 명이 자택격리됐으며, 응급의료 상담전화를 통해 3300여 건의 사스 상담이 이뤄졌다.

민관이 합동으로 방역활동에 나선 결과 국제보건기구(WHO)로부터 사스 예방 모범국이란 평가를 받았다.

중국에서 600명이 넘는 사망자를 낸 사스. 그러나 우리나라에서는 사망자는 커녕 확진환자 한 명도 없었다. 당시 한국의 사스 대응 능력은 중국의 롤모델이 되었을 정도였다.

노 전 대통령은 평가보고회에서 인사말 마지막 부분을 이렇게 마무리했다. "제게 주어진 시간은 8분인데 좀 넘었죠?"라고 말한 후, 원고를 들어 보이며 "대체로 (원고를) 읽습니다. 현장에서 도저히 적어놓은 것으로 표현할 수 없는 감동을 받으면 저도 그 감동을 있는 대로 전하고 싶어서"라며 원고대로 읽지 않고 장시간 연설한 까닭을 설명했다.

fair@fnnews.com 한영준 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지